Saya mengenal kepenyairan Kulleh Grasi lewat puisinya “Bianglala Seridan” yang termuat dalam Jurnal Naratif terbitan Kuala Lumpur Literary Festival (KLLF). Perkenalan melalui tulisan adalah perkenalan yang ideal kerana kita mengenal sosok terdangkal atau barangkali terdalam daripada sang penulis. Membaca puisi itu, dalam hati, senyap-senyap saya berbisik, “Mamat Kulleh ini ada sesuatu yang mengacau hati,”—detikan sedemikian satu hal yang wahyi—kerana jarang sekali hati kepenyairan saya berdetik begitu.

Bertemu kali pertama di acara baca puisi KLLF itu tidak banyak yang dapat kami sembangkan walau sepentas. Tambahan lagi, masing-masing segan (saya terlebihlah segan kerana melihatnya yang begitu bergaya.) Jadi, tak sempatlah kami duduk lebih lama, bersembang dan berkenal akal budi masing-masing.

Pertemuan kedua pula, ketika kami di atas pentas berforum bersama Pak Muhammad Haji Salleh dan Ezmir dari Kelantan. Namun malangnya, kesempatan tak juga kami dapat untuk berbicara panjang lebar. Bersembang dalam forum selalunya tak membuat hati kita mengenal akal budi rakan panel kita; ia pertemuan ilmiah membentangkan akal fikiran. Pertemuan seperti itu, kelam-kabut, kadang-kadang melelahkan—tak sesuai buat berkenal-kenalan.

Sehinggalah karya Kulleh, Tell Me Kenyalang diterbitkan Circumference Books, saya menegur lewat WhatsApp untuk membelinya, namun Royston berkeras hendak menghadiahkan buku sulungnya itu kepada saya. Orang mahu berbudi, mahulah juga saya berbahasa. Jadi, saya turutkan kehendaknya. Selamatlah RM90, berkat saya menegurnya. Syukur.

Ketika beliau ke Kuala Lumpur awal tahun lalu, kami berhubung, dan dapatlah akhirnya kami bertemu dan berbicara betul-betul. Kami bertemu di Balai Buku Raya, sebuah kedai buku langka yang menjual buku-buku budaya, bahasa, sejarah dan sastera. Tuan punya kedai yang baik hati itu pun sudi menjadi hos membawakan teh, di sana buku itu bertukar tuan. Kami berkenal secara peribadi, dan di akhir pertemuan, saya bercanda serius: “Kalau aku suka buku hang ni, aku akan ulas, kalau aku tak suka aku tak mau ulas.” Buat Kulleh, ini ulasan saya kepada saudara.

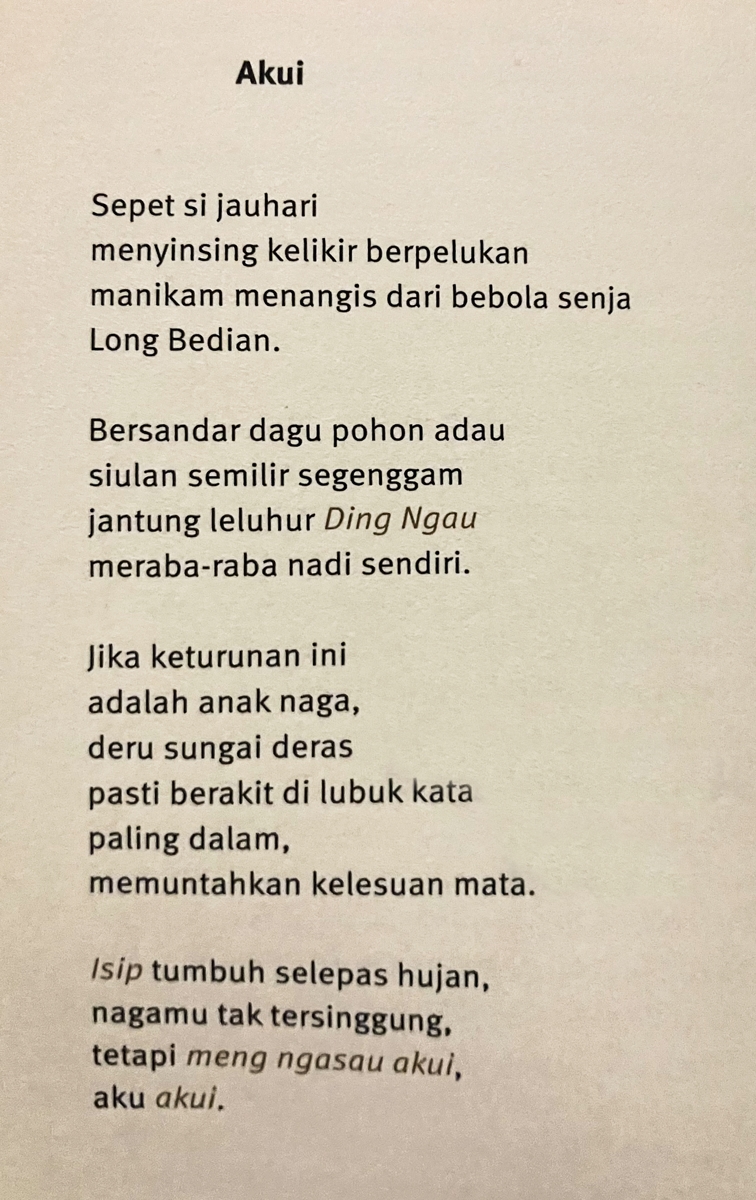

Akui—puisi tentang keakuan adalah antara yang mencemaskan bagi seorang penyair. Mengkhabarkan keakuan dalam puisi seakan-akan suatu distorsi kepada diri sendiri. Ia adalah risiko yang besar. Kerana kejujuran tentang keakuan diri bermakna melondehkan keegoan dalam realiti. Ada dua realiti: dalam kepala dan di luar kepala. Dua-duanya memiliki kesyaitanan dan ketuhanan. Dalam diri seorang Royston; keakuannya tidak mahu bercerita tentang keakuan seperti itu.

Penyair ini mahu bercerita tentang kehebatan, lagenda atau mungkin saja sebagai ikrar, bahawa dia telah memutuskan bahawa lagenda itu masih diyakini dan diimaninya. Ego seorang penulis selalu menjadi senjatanya yang paling tajam. Royston dalam hal ini, berjaya menyorokkan egonya dengan retorik segar. Malangnya, dalam keyakinan pasti ada kesangsian. Ketika dia sangsi, dewata Ding Ngau akan dipungkari Royston. Namun, ketika Ding Ngau datang, ia mengacau. Royston akan meracau dan mulai menulis.

Rinci-rinci kata dari Akui adalah retorik segarnya. Menyuburkan perasaan besar yang cuba disampaikan penyair Sarawak ini. Semangatnya manusiawi. Begitu makhluk. Memperkecil segala hal yang besar dalam semesta leluhur. Jauhari sebagai manusia, atau barangkali saya dengan jelas akan mengenal manikam itu.

Apakah masih ada darah naga dalam jiwa Royston? Royston sangsi tetapi tahu beliau seorang lelaki yang bernasib baik. Darah naga itu disedari masih jernih. Sehingga naga-naga mahu pula berkawan dengannya.

isip tumbuh selepas hujan,

nagamu tak tersinggung,

tetapi meng ngasau akui,

aku akui.

Walaupun begitu, terkadang, kesangsian datang. Mengacau Akui.

Mungkin bisik-bisik naga itu terlalu bising buat Royston sehingga membuat keakuannya meracau. Racauan seperti ini melelahkan. Boleh sahaja si penyair tidak menghiraukannya. Tetapi racau adalah racau, ia adalah penyakit yang sukar disudahkan. Ia akan terus berlaku, berulang-ulang. Maka, seperti naga, Royston mahu hidup, mati, dan hidup semula. Keracauan dalam keakuan ini membebankan. Dia harus bangun, selepas mati berulang kali. Bercita-cita menjadi leluhurnya, tetapi sering gagal kerana mungkin terlalu takut, dan terlalu sangsi. Kepada diri sendiri.

Menggunakan bahasa daerah—Kayan, Kelabit—dalam puisi Akui dan dalam hampir semua puisinya mungkin akan membuat segelintir orang merasa janggal. Kerana pengalaman pembacaan akan menjadi tersekat-sekat dek ceteknya pengetahuan kita tentang kewujudan bahasa-bahasa daerah ini—nasib baik ada glosari.

Saya secara peribadi, perlu membacanya sedikit-sedikit. Saya dapati jika anda mahu pengalaman pembacaan sekali lalu, akan kecewalah anda. Tetapi jika anda mahu menjadi pembaca yang sabar, anda akan mencermati kata-kata yang dipilih Royston. Kerana buku ini berbaloi bagi membayar kesabaran anda. (Saya fikir orang Sarawak akan dengan enteng membacanya; mereka barangkali lebih intim dengan kata-kata asing yang dipilih Royston ketika menyempurnakan kata-katanya sendiri).

Bahasa Melaysia dan bahasa-bahasa daerah lain dalam puisi Royston ini begitu elok terjalin; kata orang, 50-50. Kerana itu, walaupun ada sedikit kejanggalan pada bacaan pertama, saya masih terpancing untuk mengulitinya. Bahawa barangkali, saya sudah jatuh cinta kepada Sarawak. Royston berjaya membawa saya masuk ke dalam Sarawak dengan bunyi-bunyi asing. Sorakan hutan yang mulai kedengaran sedih atau bening senjanya, begitu akrab dengan rahsia.

Saya secara peribadi kurang maklumat tentang Sarawak. Saya mengenal negeri kenyalang ini hanya melalui pembacaan. Belum ada lagi daripada bacaan saya itu yang dapat mengungkap keindahan Sarawak—melainkan gadis dan jejaka yang lawa dan cerdik dari negeri itu. Namun, tidak kumpulan sajak ini, ia membuka ufuk baharu dalam kebahasaan.

Kebahasaan puisi memiliki dunia yang tersendiri. Ia adalah bahasa yang memagari kejiwaan seorang penyair. Penyair yang sudah memiliki gaya dalam kepenyairan akan berbahasa dengan bahasa puisinya. Memiliki bahasa kepenyairan, adalah aset. Bahasa kepenyairan yang kuat akan menjadi rujukan penyair-penyair lain. Ini disedari Royston ketika mengait kata-katanya. Ikhlas berbicara kepada nurani.

Walaupun Royston memiliki bahasa kepenyairannya, saya juga sedar ada bahasa puisi yang boleh menjadi tembok antara dirinya dan pembaca. Kerana itu seorang penyair ketika dia berbicara, harus menjaga alur, menjaga naratif dan bait. Agar pembaca tidak kecundang ketika membacanya. Dalam antologinya yang pertama ini. Royston berjaya.

Bahasa penyair juga boleh menceroboh institusi. Tatabahasanya bebas. Mungkin untuk puritan-puritan tatabahasa, mereka tidak akan gemar dengan apa yang dipersembah Royston dalam antologi ini. Namun, tidak saya. Kerana tatabahasa institusi adalah tatabahasa ketat dan selalu mengganggu kebebasan. Moga-moga bahasa institusi di negara kita ini menjadi lebih demokratik dan dapat menanggung segala bunyi, bahasa dan budi. Ketamadunan yang ingin dibinanya perlu merangkul setiap cela dalam sejarah, budi, perasaan dan kepelbagaian.

Zahid M. Naser adalah seorang penulis, penterjemah dan penyunting.